如果你作为一个新闻工作者,看过《因真相之名》大概感慨万分,故事讲述2004美国传媒界的「拉瑟门」事件,《60分钟时事杂誌II》的监製梅普斯,与情如父女的主播丹拉瑟,共同报导小布什当年得到优待,逃避上越战前线,消息一出,整个新闻组调查小陷入调查,最后「真相」却被淡忘。

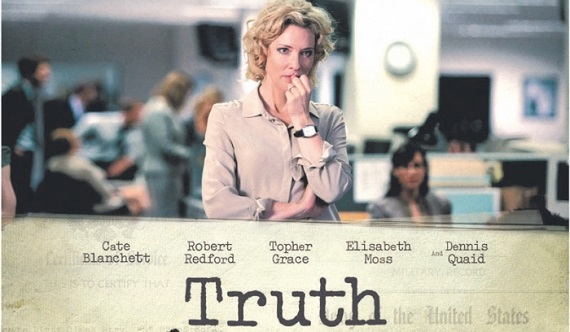

剧本改编真人真事,中间確实有闷场,始终结局大家知晓,但导演著墨于角色描述,而嘉蒂一人演到尾,带动整套电影高低起伏,由坚强到脆弱的心理转变,恰到好处,选角加强电影的可观性。

2004年发生的事件,昔日发生的事,虽则荒谬,但今朝回看,真实感竟倍增,电影中最令人深刻不是「权力,令你收声」,而是一班调查小组尽心尽力找出真相,但报导一出,其他媒体爭相「转载」,科技进步,新闻不需要再真正去做,上网打个关键字就可以了,《因真相之名》带出如此悲哀的预言。

另一方面,电影亦道出「新闻赚不到钱」的可悲,商业社会新闻失去价值,但眾人仍需要「新闻资讯」,犹如电影最后一句对白:「人们依旧关心新闻」。

敘事手法《因》亦的较为大眾化及「亲民」,《因》没有一面倒向新闻工作者高歌颂德,不少新闻从业员本著良心和公眾知情权去追访新闻,出眾者更贏得公司及公眾尊敬和美誉。但无论如何,那怕只是一次错失,即被「千夫所指,无疾而死。」如同踩钢线的特技人一样,每次演出也不容犯错。

《因》谈到人性的丑陋,却非常精闢,亦跟现今的政治气候相近。正如女主角梅普斯多次提到「事態发展,早已令人,忘却初衷」﹗」她这一番话,令人联想起如今「犯错,第一时间並非道歉或作出补救,而是戾横折曲,把公眾视线转移,从中甩身脱罪。」的境况。

现今不少新闻媒体,却是政治商业主导,导致公信力受到质疑,加上新媒体兴起,在「真相往往来自面子书等社交网站,而非新闻报导」下,观眾读者们自然捨他们而去,那些新闻媒体被淘汰,被结业看来是唯一出路。对新闻工作者而言,看《因真相之名》定必令他们百感交杂,倍感唏嘘。

放弃发问等同放弃真相

《因真相之名》或者算是记下了更常发生,更能理解的现实。每一次发问,或会让人更加接近未知的真相,所以,有人发问的同时,有人要遮掩著发问者的声音。有人因著被其他枝节抢了焦点,忘了指向问题的根源,放生了有问题的人;有人因著发问,被迫离开原来的岗位,落得一个不明不白的下场。

然而,不同事件一再指出,如果失去发问的机会,不能监察,世界上只会继续充斥著不义的事情──那么,为什么我们还要视发问者不能再提问是等閒事?

剧情简介:

《60分钟时事杂誌II》播出了一篇由资深新闻製作人梅普斯监製,美国电视史上的传奇主播丹拉瑟报导的震撼消息。新闻播出不久,即被怀疑做假,备忘录被指为偽造。丹拉瑟最终承认其所披露的备忘录文件在真实性上存在严重问题,並于两个月后宣佈辞职,而梅普斯亦隨后被开除了。到底整件事的真相是什么?当新闻涉及政治,能否继续维持其第四权的监察角色?

导演:占士韦特碧列(James Vanderbilt)

演员:嘉蒂白兰雪特(Cate Blanchett)、罗拔烈福(Robert Redford)、伊莉莎白摩斯(Elisabeth Moss)、陶佛葛瑞斯(Topher Grace)